Treinar o olhar para treinar o pensar: como levei o VTS para o Control to Culture

Escrito por

Rafael Nascimento de Carvalho | Content Manager

Há imagens que nos olham de volta. Que nos encaram como quem devolve a pergunta. Uma mão que some no quadro, uma sombra que atravessa um rosto, um fragmento de cor num canto… De repente, não estamos mais diante de uma figura e sim de uma hipótese.

Imagens funcionam como máquinas de atenção que obrigam o olhar a melhorar e afinam o pensamento criativo. Sempre que eu uso imagens em processos de grupo, a curiosidade dos participantes ganha musculatura. Foi assim na ativação que desenhei para a última edição do Festival Internacional de Aprendizagem From Crontrol to Culture, que nasceu de uma parceria da nōvi – a lifewide learning company com a Agência Nuts. Mas para explicar um pouco mais do que estava por trás desse exercício, é importante voltarmos um pouco no tempo.

O cenário é o MoMA, em Nova York, fim dos anos 80, começo dos 90. Philip Yenawine, então diretor de educação, vivia a pergunta que atormenta todo educador de museu: como transformar visita em algo mais profundo? Como levar o público a olhar de verdade, sem o medo do “certo/errado” e sem o didatismo das legendas? Aí entra em cena Abigail Housen, pesquisadora que vinha dedicando sua carreira a entender como as pessoas evoluem no modo de ver imagens.

Desse entrelaçamento entre a prática educativa do MoMA e a pesquisa acadêmica de Abigail Housen surgiu o método VTS (Visual Thinking Strategies), uma abordagem de conversa estruturada sobre imagens que busca aguçar olhar e estimular o pensamento crítico e criativo. A partir das mais diversas referências estéticas, como as obras na coleção do próprio museu em que o método nasceu, ele opera com três perguntas fixas (“o que está acontecendo…?”, “o que você vê que te faz dizer isso?”, “o que mais podemos encontrar?”) e um facilitador neutro que parafraseia, ancora cada fala em evidências visuais e conecta as contribuições do grupo.

O VTS treina atenção, linguagem e escuta, dando tônus a esse músculo fundamental para contribuirmos de forma melhor em workshops, salas de aula e contextos corporativos. No início do ano eu concluí o VTS Beginner, formação oficial da organização que hoje mantém e difunde o método. Fiz por rigor e por curiosidade: queria testar na prática como essa abordagem poderia ser útil em contextos corporativos, onde, em geral, sobram certezas e faltam perguntas. E foi o que fiz, ao lado das incríveis Carolina Messias e Mariana Jatahy na frente de Design de Experiências, e com apoio de execução da Ana Victoria C. Loureiro.

A proposta foi desenhar uma experiência de aquecimento inspirada no VTS, adotando o seu investigativo do método, a ideia do olhar demorado, mas sem seguir à risca o protocolo completo do método. Teve bastante coisa que criamos para esse momento específico, buscando inclusive olhar para outras referências de facilitação, mas o VTS seguiu como influência mais forte, até porque o próprio propósito do festival era justamente afiar o olhar coletivo e empurrar cada um para além do óbvio.

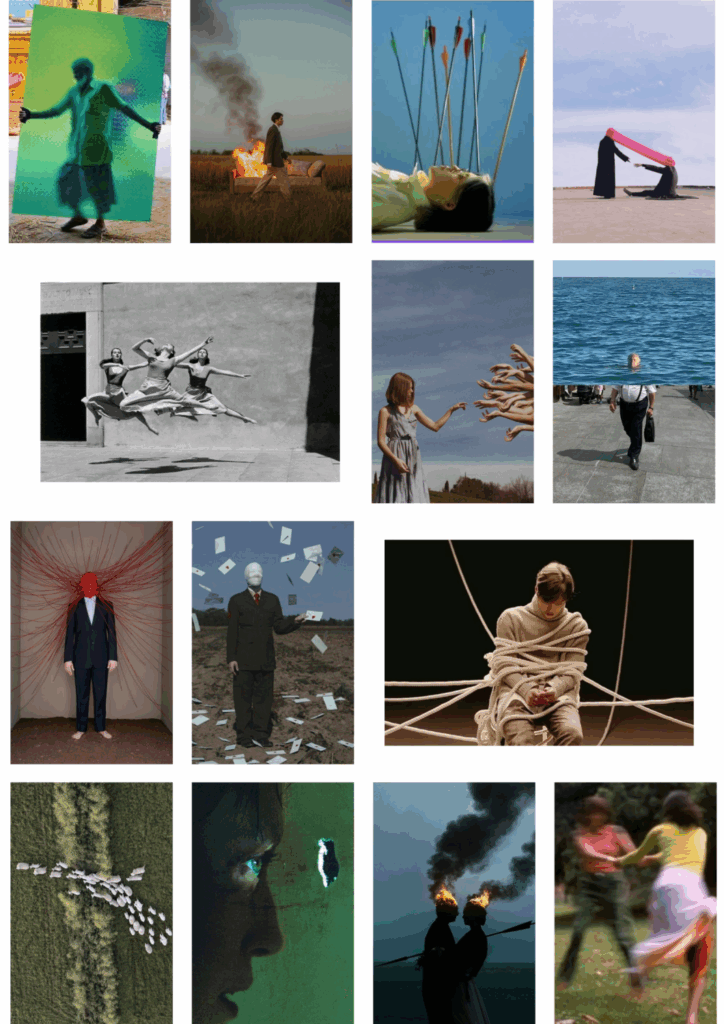

No hall de entrada antes do auditório, espalhei 450 imagens sobre uma mesa: obras de arte de períodos distintos, fotografias autorais, abstrações que pediam demora para serem compreendidas. Na parede, três molduras vazias: 1. o que provoca, 2. o que incomoda, 3. o que inspira. O convite era simples: escolher uma imagem e colocá-la numa das molduras, justificando a decisão com o que se via. Era, por assim dizer, um exercícip de leitura de imagens cujo significado não se revelava fácil, aquecendo e treinando esse olhar criativo para o que viria ao longo no dia na programação do festival.

Depois de algum tempo (não é um exercício rápido), um mosaico de hipóteses acabou se formando. As três molduras funcionaram como lentes provisórias. “Provoca”, “incomoda” e “inspira” eram perguntas abertas. O que me interessava aqui não era o destino da imagem, mas o caminho da escolha: o que, exatamente, no enquadramento, na luz, na textura, disparou essa leitura?

Gente que não se conhecia começou a apontar detalhes, a revisar certezas, a enxergar o que não tinha visto dois minutos antes. Quando alguém apontava um detalhe e outro alguém via algo que ainda não existia para o grupo, ali acontecia o que o VTS tem de mais interessante: uma conversação pública em que o mundo, antes de ser opinado, é observado. E observado de forma muito intencional, com curiosidade e atenção.

E por que isso importa fora do museu? Porque treinar o olhar é treinar o pensar.

Em um festival, em um workshop, em uma reunião de Conselho, a obra de arte é um “terreno neutro” que suspende hierarquias: todo mundo pode dizer “eu vejo…”, e todo mundo será convidado a mostrar onde vê. Isso produz efeitos que são muito valiosos para times e lideranças, como ampliação de vocabulário descritivo, melhora do pensamento crítico e criativo, prática de justificar e revisar ideias à luz do que se vê…

Dito isso, o VTS e suas variações não são exercícios simples, e tampouco um “milagre”. Exige do facilitador o trabalho de não roubar a cena, de resistir à tentação de “dar contexto”, de sustentar o silêncio que antecede as leituras do grupo. E pede também, antes de mais nada, curadoria: imagens com ambiguidade suficiente (nem charada hermética nem cartaz literal) e diversidade de portas de entrada para engajar a todos num nível de reflexão legal. Sem isso, corre um risco enorme de virar só uma mesa cheia de fotos e nada mais.

Saí do Festival com a convicção de que começar encontros assim, com um ensaio de olhar, muda a qualidade do dia. É preparo cognitivo, e isso faz toda a diferença. A sala chega à plenária com um léxico comum, uma cadência de pergunta que se repete depois nos temas mais “sérios”, e uma espécie de humildade operacional de quem já entendeu que há sempre mais para encontrar.